私は中学3年生の娘がいる主婦です。進路希望調査で子どもが志望校として挙げた高校が高望みなのではないかと感じて悩んでいます。

私

私娘が偏差値よりも高い高校を目指していて、合格できるのか心配です。

高校受験は人生の大きな分岐点です。お子さんの将来を心配するあまり、志望する高校が高望みではないかと考えてしまいますよね。

結論から言うと、高校受験の志望校は高望みしても大丈夫です。なぜなら、高い目標を持つことで成績向上につながり、結果としてより良い進学先の選択肢が広がるからです。

- 高望みする志望校の判断基準

- 高望みする際に注意すべきポイント

- 志望校を高望みするデメリットやメリット

- 志望校を決める時期や親ができるサポート

受験期間はお子さんも親もナイーブになりやすい時期です。

この記事が、高望みをどう判断するかや、お子さんとの向き合い方を考えるヒントになれば嬉しいです。

| おすすめ 通信教育 | 特徴 |

|---|---|

| スタディサプリ中学講座 12か月一括払い 月あたり1,815円(税込) (Webサイト経由の受講申し込みの場合) ◎ | とにかく安い 5教科+実技4教科も学べる 専用端末不要(スマホ・タブレット・PC対応) スキマ時間にサクッと勉強できる 難易度は低め |

| 東進オンライン中学部 12か月一括払い 月あたり3,278円(税込)~ 〇 | 実力高い講師の授業がいつでも受けられる 専用端末不要(スマホ・タブレット・PC対応) テストに特化した勉強ができる 難易度は高め |

| 進研ゼミ中学講座 12か月一括払い 月あたり6,990円(税込)~ △ | 圧倒的知名度の安心感 9教科+オンライン授業 個人専用の定期テスト対策を配信 専用タブレットか紙テキストか選べる 専用タブレットの購入が必要 価格が割高 |

| Z会中学生講座 12か月一括払い 月あたり9,470円(税込)~ △ | 効率の良い予習復習と徹底した定期テスト対策 難関校合格の実績 中学3年分の単位をいつでも学べる 専用タブレットか対応iPadの準備が必要 価格が割高 |

高校受験の志望校は高望みしても大丈夫!判断基準も!

行きたい高校が決まったのはいいけど、うちの子の学力には高望みかも⁉

目標を高く持つことは良いことですが、お子さんの学力と差がある高校を志望校として選んだら「本当に合格できるのかな…」という不安の気持ちが大きくなることもありますよね。

前述したとおり、高校受験の志望校は高望みしても大丈夫です。偏差値の高い高校を志望校に選ぶことは成績向上につながり、よりレベルの高い進学先への選択肢が増えます。

ただし、志望する高校を見誤ってしまうと想像していた学校生活とはかけ離れてしまい、後悔する可能性もあります。

高校受験の志望校をどこまで高望みしても良いかを見極める判断基準をまとめました。

- 自分の得意と不得意を知る

- さまざまな高校を知っておく

- 何を優先するか決める

- 入学した後のビジョンを描けるか考える

それでは1つずつ詳しく解説してきます。

①自分の得意と不得意を知る

お子さん自身が自己分析をして得意·不得意なことは何かを知ることで、高望みした志望校に合格できるかの判断材料になります。

得意科目が多ければ偏差値が高い高校への挑戦がしやすく、苦手科目が配点の大きい科目なら志望校の見直しが必要など、高望みしても大丈夫か判断しやすいです。

得意科目はそのまま伸ばしていき、苦手科目は早い段階から対策をしておくことで試験直前でも余裕をもって受験に挑めますよ。

また、自己分析をして自分を深く知ることは高校受験の面接対策でも役立ちます。

自分の強みや弱みを知っていれば、面接で説得力のある自己PRができますよ。

②さまざまな高校を知っておく

志望する高校以外にも近隣や通える範囲にある学校の情報を集めましょう。早い段階から情報収集することで高望みをしても対策する時間を十分確保できます。

まずは高校の公式ホームページから情報を集めて、行ける範囲の学校説明会には足を運ぶと良いでしょう。写真やネットの情報だけではわからない授業ペースや生徒の雰囲気を肌で感じられます。

特に中学1年生や2年生のうちから高校見学や説明会に親子で参加しておくと、偏差値の高い高校を目指す場合でも、必要な対策時間をしっかり確保できます。

また、近年では現役の難関大生が、高校受験や勉強方法、学校生活などの質問に直接答えてくれるアプリもあります。

ネット検索では得られない体験談やアドバイスを気軽に聞けるので、志望校選びや勉強計画に迷ったときの心強い味方になりますよ。ぜひ、活用してみてくださいね。

③何を優先するか決める

さまざまな高校の特性がわかってきたら、今度は何を優先するかも決めていきましょう。

高望みをしても、通学にかかる時間や学校の雰囲気、部活動や進学実績など何を優先したいのか決めることで、ブレのない選択ができますよ。

納得したうえで決めた志望校なら合格後の満足度も高まり、安定した勉強計画につながります。

優先順位を決めずに志望校を選んでしまうと、学校が遠くて通うのに不便、希望していた進路に進めないなどといった事態になりかねません。

④入学した後のことも考えられるか

高校で学びたいこと·挑戦したい部活·進学や就職などの将来像を考えておくと、高望みをしたとしても入学後につまずきにくく、モチベーションも維持できます。

高望みした高校に合格できたとしてもゴールしたという認識ではなく、新たなスタート地点に立ったという意識を持ちましょう。

どこから高望みという判断基準になるの?

高望みとは、今の学力よりも少し上の高校を目指すことをさします。

目安としては「お子さんの偏差値+5」程度が高望みとなるラインです。例えば偏差値が50なら55前後の高校が挑戦できる目標になります。

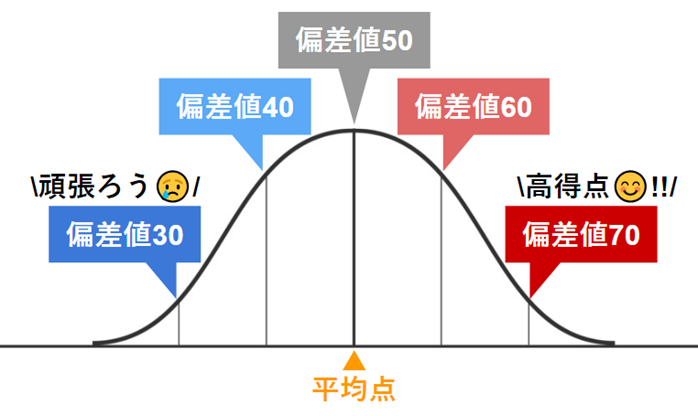

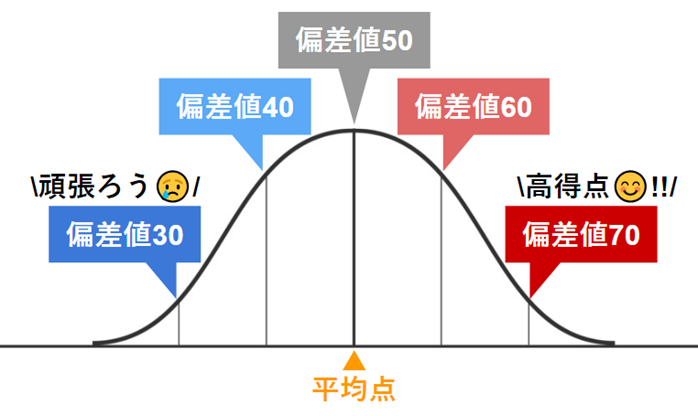

また、高校受験における偏差値とは、試験や摸試を受けた生徒の中でお子さんがどの位置にいるのかを数値化したものです。

以下は最上位からの割合を簡単にまとめたものです。

- 偏差値50···平均点なので全体の50%

- 偏差値60···上位約15.87%に入るレベル

- 偏差値70···上位約2.28%と割合が低くなりほぼトップ層

- 偏差値80···全国でわずか0.13%という狭き門

平均偏差値50から60以上の学校を狙うのは、受験までの残り期間や勉強量によってはかなりハードルが高い挑戦になります。

つまり、「どのくらい偏差値を上げられるか」=高望みの限界ラインなのです。

受験までにどのくらい偏差値を上げられるかによって、高望みしても大丈夫な基準が変わってくるということですね。

次の項目では志望校選びで注意するべきポイントを解説してきます。

志望校選びで注意するポイント

志望校選びで注意すべきポイントは大きく分けて、合格までの道筋を描く「戦略的·計画性」と、モチベーションを維持するための「メンタル·習慣」の2つです。

計画性なしには目標達成は難しいですし、志を高く保ち続けるメンタルを維持することは簡単ではありません。

ここでは、2つの項目に分けて高望みして高校受験するうえでの注意点を解説していきます。

お子さんの高校受験がうまくいくヒントを発見できたら嬉しいです。

戦略的·計画性編(合格までの道筋を描く)

高望みした高校受験に挑戦するなら、合格するまでの道筋を確保するための戦略かつ計画性が必要になってきます。

戦略的·計画性編で注意すべきポイントは以下の3つです。

- 現実的な目標設定

- 滑り止めとして受ける高校を選んでおく

- 偏差値や友人の志望校だけで選ばない

無計画で高校受験に挑むよりも明確な目標や計画があったほうが、より充実した学校生活を送れますよ。

合格を勝ち取るための戦略や、余裕をもって受験に挑める計画が成功のカギです!

①現実的な目標設定

高望みをするならお子さんの偏差値+3~5以内を目安にするなど、目に見える数値を基準にして志望校を選びましょう。

摸試や過去の合格実績をもとに、合格できる可能性があるかどうかを冷静に判断することが大切です。

実際私が学生だった頃の同級生で、偏差値の差が大きい学校を受験した子は、第1志望に落ちてしまいました。勢いだけでは届かないケースもあります。

②滑り止めとして受ける高校を選んでおく

高望みした志望校だけを受験するのはおすすめしません。落ちてしまった場合、進路先がなくなってしまうリスクがあります。

志望校に落ちても進学先を確保できるように、同じような学習環境や目指している進路が叶う学校を第2·第3候補として用意しておきましょう。

滑り止めとして受ける高校はお子さんの偏差値よりも少し低い学校を受けることが一般的ですが、挑戦校としてレベルの高いところを選ぶこともできます。

どこを受けるかは子どもだけに判断をゆだねるのではなく、親も同じ目線にたって進路先を決めていきましょう!

④偏差値や友人の志望校だけで選ばない

志望校を選ぶときは偏差値が高い、友人の進学先だからという理由だけで選んでしまうと、自分の思い描いていた学校生活が送れない可能性があります。

偏差値ギリギリで受験に合格できたとしても、速すぎる授業ペースについていけなくなりますし、高校に入学すれば環境の変化で友人関係が変わる場合もあります。

偏差値や友人と同じ進学先という理由ではなく、お子さん自身がどういう学校生活を送っていきたいかで志望校を選んでいきましょう。

子どもが本当にやりたいことは何なのかを導くのも、親の大切な役割ですね。

ここまで戦略的·計画性の視点から注意すべきポイントをお伝えしました。

メンタル·習慣編(モチベーションを保ち続ける)

高望みした高校受験というのは短期間の努力で合格できるほど、簡単なことではありません。長期戦になるので、モチベーションを保ち続ける工夫が必要です。

メンタル·習慣で注意すべきポイントは以下の3つです。

- 高望みでも最初から否定しない

- 普段からコツコツ努力する習慣をつける

- ストレスをためない

それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。

①高望みでも最初から否定しない

お子さんが高校受験の志望校を高望みしても、最初から否定せずに極力寄り添って意思を尊重しましょう。

はじめから否定をしてしまうと、お子さんのやる気を下げるだけでなく、将来の選択肢を狭めてしまいます。

ただし、目標だけ高く持って勉強しないという場合もあります。お子さんの意思は尊重しつつも、目標に見合った努力ができているかは注意深く見ていきましょう。

②普段からコツコツ努力する習慣をつける

入学してから授業ペースについていけるかどうかは、日頃の学習習慣に左右されます。

普段からコツコツと継続して努力する習慣がないと、学力の差に落ち込んだり、成績を維持するのが難しくなったりします。

例えば1日30分でも、3ヶ月続ければ約45時間の勉強量です。一夜漬けより日々の積み重ねが大きな力になるのです。

私が学生時代のころも、偏差値の高い高校へ合格した同級生は普段からコツコツと勉強に向き合っている生徒が多かった記憶があります。

偏差値の高い学校で勉強についていくには継続学習が必須ですね!

\子どもだけじゃない!志望校に合格する親の習慣を解説!/

③ストレスをためない

志望校を高望みしたからと勉強漬けをしてしまうと、ストレスや疲労がたまって逆にはかどらなかったり、体調を壊したりしてしまいます。

1~2時間置きに休憩をはさんで、リフレッシュのために遊びに出かけるなど、ストレスをためない工夫も受験勉強では大切です。

好きなことをする時間を確保して、心身をリセットするのも受験勉強をやり抜くうえでは重要です。

\疲れた体をリラックスさせるホットアイマスク/

高校受験の志望校デメリット3選と対策も解説!

高校受験の志望校を高望みすること自体は悪いことではありませんが、目標が高すぎるとデメリットになる場合があります。

高望みすることで起こるデメリットを下記にまとめました。

- 大きなプレッシャーになる

- 精神や心に大きな負担を与える

- 燃え尽き症候群になる可能性がある

それでは1つずつ詳しくご紹介します。

①大きなプレッシャーになる

高校受験ではある程度のプレッシャーは感じるものですが、高すぎる目標はお子さんの心に負担をかけ、やる気を奪うこともあります。

高望みをするなら、まずは現時点でどのくらいの偏差値があるのかを知り、目指せるレベルの高校を把握しておきましょう。

目標があまりにも実力とかけ離れていると、途方もなく感じてやる気もでないですよね。

自信を失わないために、達成感を感じられる中間目標や小さな成功体験を重ねていくのがおすすめです。

②精神的な負担が大きくなる

高望みをしたから勉強を頑張らなければという不安と焦りから、睡眠不足や食欲不振を引き起こす可能性があります。

受験勉強を優先して日常生活をおろそかにした結果、体調を崩していては本末転倒です。万全な状態で本番に挑めるように、体調管理には十分気を付けましょう。

勉強だけでなく体調や精神的な面でも親のサポートは必要ですね!

疲れを感じたら休憩を入れたり、ご褒美タイムを設けたりして、好きなことに時間を使うのもおすすめです。

③燃え尽き症候群になる可能性がある

高望みした志望校への合格をゴールにすると、受験が終わった後に精神的·身体的なエネルギーが切れてしまい、やる気や集中力が一気になくなる「燃え尽き症候群」になる可能性があります。

受験期は長期間のプレッシャーや高い目標に向けた努力が続くため、合格·不合格にかかわらず終わった瞬間に気が抜けてしまい、まるで「急に電池が切れた」状態になるのです。

燃え尽き症候群を防ぐ方法として、合格した後の目標も立てたり、自分なりのストレス発散法を見つけたりすることが大切です。

受験直前に全力を出し切りすぎず、余力を残して終われるように計画することも、予防策として効果的ですよ!

高望みすることによるデメリットについて解説してきましたが、偏差値の高い高校受験に挑戦することは悪いことばかりではありません。

高校受験の志望校メリット5選!

高校受験の志望校を高望みすることはデメリットに感じやすいですが、実はメリットのほうがはるかに多いのです!

高望みすることで得られるメリットを下記にまとめました。

- モチベーションアップになる

- お子さん自身の成長につながる

- 将来の選択肢が広がり大学受験が有利になる

- どんな結果でも後悔がない

- レベルの高い環境で勉強できる

それでは1つずつ詳しくご紹介します。

①モチベーションアップになる

目標は高いほど勉強に対するやる気が出やすく、モチベーションアップにもつながります。

偏差値が低くいとしても、伸びしろがあるということなので悲観する必要はありません。

むしろ成績が上がる喜びを感じやすくなるので、勉強に対する意欲が高まりやすいと言えます。

成績が上がる喜びを経験したら、勉強にもさらに力が入りますよ。

②お子さん自身の成長につながる

偏差値の高い高校受験は並大抵の努力で合格できるほど甘くはありません。

偏差値を上げるため真剣に勉強と向き合い、地道にコツコツと積み上げたものは必ずお子さん自身の成長につながります。

1つの目標に対して努力をし続けられるということは、とても価値のあることです。

コツコツと積み重ねられた経験は資格勉強でも活かせるだけでなく、就職活動での自己PRでも大いに役立ちますよ。

③将来の選択肢が広がり大学受験が有利になる

レベルの高い高校に進学することで将来の選択肢が広がるだけでなく、大学を考えている場合は学校で対策ができるので受験も有利になります。

偏差値が高い高校は進学実績も豊富なので、勉強のサポート体制も充実しているだけでなく、大学受験を意識した授業を受けられます。

塾に通う手もありますが、学校で勉強をサポートしてもらえる環境があれば、高望みしても十分に合格できるでしょう。

家庭学習だけでは限界もあるので、学校でサポートしてもらえるのは嬉しいですね。

④どんな結果でも後悔がない

最後まで諦めずに勉強を頑張ったという経験があれば、例え志望校の受験に失敗したとしても後悔は少ないです。

なぜなら、目標に向けて頑張った経験というのは何物にも代えがたい貴重な財産となるからです。

大人になったとき、学生のころ受験勉強を真剣に取り組めばよかったと後悔しないためにも、“今しかできないこと”をやり切ることが大切になってきます。

合格してくれたらもちろん嬉しいですが、努力した過程も大切ですね。

➄レベルの高い環境で勉強できる

偏差値の高い高校は、勉強に対する手厚いサポートが受けられるのも魅力的です。また周りのレベルも高いのでさまざまな刺激を受けられます。

入学した時点ですでに将来目指している職業があったり、行きたい大学のために勉強に励んだりと、向上心が高い生徒が多いです。

勉強を教えあうことで記憶の定着もしやすくなり、お互いの成績が伸びるという相乗効果が期待できます。

お互いを高めあえる関係はとても素敵です!娘にもそんな友人ができると嬉しいですね。

高校受験の志望校決める時期は?親ができるサポートも!

高校受験の志望校を決める時期は中学3年生の9月~11月にしぼる生徒が多いです。遅くても中学3年生の12月までに決めておくと安心ですよ。

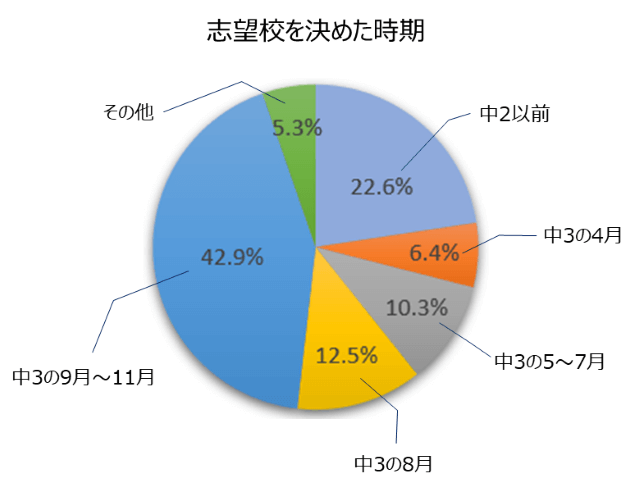

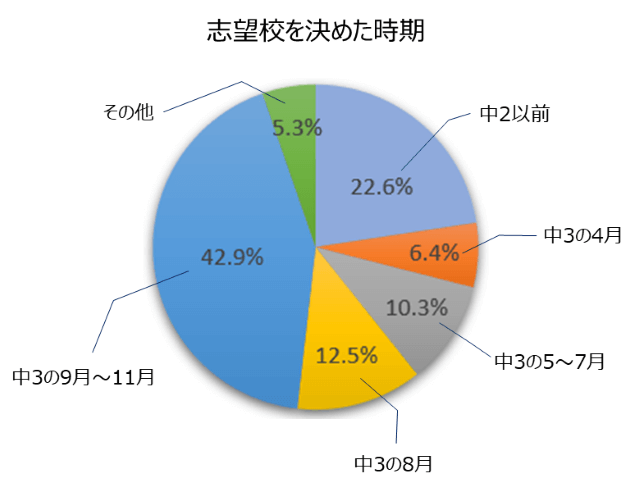

以下は進研ゼミ中学講座が、高校受験を控える中学3年生1,427名に「志望校を決める時期」のアンケートを実施した結果です。

アンケートの約半数は中学3年生の9月~11月に志望校を決めているのがわかります。なかには中学1年生から探し始める生徒もいますね。

中学3年生の9月~11月に志望校を決める生徒が多いのは、この時期に内申点がほぼ確定し、模試の結果が出そろい、学校でも三者面談が行われるためです。

ただ成績を上げるために勉強するより、明確な目標があったほうがやる気もアップしますよね!

志望校を決める大体の時期がわかったら、受験までのスケジュールを逆算してみていきましょう!

志望校を決める時期から逆算!受験までのスケジュール例

志望校を決める時期は多くの場合、中学3年生の9月~11月です。志望校を決めるタイミングで準備不足にならないよう、今からできることを少しずつ取り組んでいきましょう。

今回は、志望校を決める時期を9月~11月とした場合の受験本番まで逆算したスケジュールを下記にまとめました。

| 時期 | 行動 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| 中学1年生~ 中学2年生 | 学校の成績を安定させる 部活動や検定などにも力を入れる | 内申点の基礎作りは早いほど有利になる |

| 中学3年生 4月~8月 | 摸試試験で学力をチェック 学校見学やオープンスクールに参加 | 夏休み中に複数校を見比べておく |

| 中学3年生 9月~11月 | 志望校最終決定 入試科目別の対策開始 | 過去問の傾向を研究する時期 |

| 中学3年生 12月~1月 | 願書作成·出願 実戦形式の過去問演習 | 願書はミス防止のため早めに下書き |

| 中学3年生 2月~3月 | 入試本番 合格発表·進路確定 | 最後まで気を抜かず、生活リズムを崩さない |

上記のように、志望校を決める時期を軸にしてスケジュールを逆算すると、今やるべきことが明確になります。

特に中学1年生~2年生にかけての成績や活動実績、提出物をきちんと出すなどは、内申点を上げるうえで重要な要素です。

「もっと早く行動しておけばよかった…」という後悔を防ぐためにも、今からできることを親子で把握しておきましょう。

親子でスケジュールを管理して、一緒に受験を乗り越える道のりを考えていくことが大切ですね!

親ができるサポート3選

高校受験ではお子さんの努力だけでなく、親のサポートや支えも重要です。

高校受験で親ができるサポートを3つにまとめました。

- 子どもの話に耳をかたむける

- 前向きな言葉をかける

- 勉強に集中できる環境を整える

お子さんが高校受験で最大限の力が発揮できるよう、どのようなサポートができるのか、1つずつ詳しくご紹介していきます。

①子どもの話に耳をかたむける

子どもの話に耳をかたむける際のポイントは、親のやってほしいという気持ちを押し付けず、過剰なアドバイスをしないことです。

お子さんがどんなことに困っていて悩んでいるのかを最後までさえぎらずに聞くことで、「自分の気持ちをわかってもらえる」と安心して話がしやすくなります。

一方的な気持ちの押しつけは親子関係が悪化する原因にもなるので、まずはお子さんの話を最後まで聞く姿勢を大切にしていきましょう。

受験期間の子どものメンタルはささいなことにも敏感です。寄り添う気持ちを忘れないようにしましょう。

②前向きな言葉をかける

高校受験には大きなプレッシャーがのしかかります。声掛けの仕方によっては、お子さんの敏感なメンタルが傷つくこともあるため、意識してポジティブな言葉をかけましょう。

心配のあまり「勉強はかどってる?」「ちゃんとやってるの?」と声をかけてしまうと、かえってお子さんのやる気を下げてしまうことがあります。

「自分のペースで頑張っていこう」「勉強頑張ってるね、いつもおつかれさま!」など、前向きな言葉をかけてあげるだけでもお子さんの精神的な支えになりますよ。

親の不安や心配する気持ちは心にしまって、お子さんが安心できる言葉を届けましょう!

③勉強に集中できる環境を整える

部屋や机の上が散らかっていては、勉強も集中して取り組むことはできません。お子さんが集中して勉強できるよう、学習環境を整えましょう。

集中しやすい環境は、お子さんによって異なります。少し雑音があったほうが集中しやすかったり、部屋にこもって勉強したほうが効率が良かったりとさまざまです。

お子さんと相談しながら理想的な学習環境を整えていきましょう。

受験はチーム戦です!環境だけでなく、勉強の邪魔にならないような家族の関わり方も大事ですよ。

もし第1志望校に落ちてしまったときに親ができること

もし第1志望校に落ちてしまったとしても、まだ進路の選択肢は残されています。

第1志望校に落ちてしまったときに親ができることは①公立高校の2次募集②私立高校の追加募集③通信制高校の募集をそれぞれ確認しておくことです。

- 公立高校の2次募集

- 一般入試の後に2次募集をする公立高校があるが、期間が短いので早めに調べておく必要がある

- 私立高校の追加募集

- 公立高校の入試前に行う1.5次入試や、公立高校の合格発表後に行う2次入試を実施している場合がある

- 通信制高校の募集

- 全日制高校の入試が終わっていても通信制高校では募集を続けている場合があるので、選択肢の1つとして検討すると良い

上記の募集はすべての高校に当てはまるわけではないので、いざというときに慌てないよう事前に情報を集めておくことが大切です。

第1志望の高校を決める時期と並行して、落ちてしまったときの進路についても検討しておきましょう。

\お子さんの受験を徹底サポートできる1冊!/

まとめ

- 高校受験する志望校はレベルが高いほど、成績向上やより良い進学先の選択肢が広がるので高望みしても大丈夫

- 高望みする基準は①得意不得意を知る②さまざまな高校を知っておく③優先順位を決める④入学した後のことも考えられるかの4つ

- 子どもの偏差値+5が高望みできる範囲となり、「どのくらい偏差値をあげられるか」が高望みの限界ラインとなる

- 志望校選びで注意するべきポイントは大きく分けて2つあり、合格までの道筋を描く戦略的·計画性と、モチベーションを保ち続けるメンタル·習慣がある

- 高校受験のデメリットは①大きなプレッシャーになる②精神的な負担が大きくなる③燃え尽き症候群になる可能性があるの3つ

- 高校受験のメリットは①やる気アップ②自己成長につながる③選択肢が広がる④どんな結果でも後悔がない➄レベルの高い環境で勉強できるの5つ

- 志望校を決める時期は中学3年生の9月~11月までに決める生徒が多く、遅くても12月までにしぼっておくと安心できる

- 親ができるサポートは①子どもの話に耳をかたむける②前向きな言葉をかける③勉強に集中できる環境を整える④第1志望校に落ちたときのための情報収集の4つ

高校受験はお子さんだけでなく家族にも緊張感を与える大きな節目です。

高望みすればその分プレッシャーや精神的な負担も大きくなるので、お子さん自身の努力だけでなく「家族全員の協力体制」が欠かせません。

勉強に集中できる環境を整えるだけでなく、受験によるストレスを発散させる工夫もしていきましょう。

私自身も娘が笑顔で高校入学が迎えられるよう、全力でサポートしていきたいと思います。

この記事を読んでくださったあなたのお子さんにも「サクラサク」未来が訪れますよう、心から願っています。